বিশ্বজিৎ দাস

ভূপেন হাজারিকা তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমে সঙ্গীত জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নির্মাণ করেছেন। অসমীয়া ও বাংলা সঙ্গীত জগতে তিনি এক অমূল্য সম্পদ। তিনি একাধারে কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, গীতিকার, চিত্র পরিচালক, সাংবাদিক। সঙ্গীত সূর্য সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজারিকার শিল্প-পরিক্রমার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ এবং সমাজ। তিনি সবসময় মানুষের মধ্যে বিচরণ করতে চেয়েছেন। তিনি সমাজের বৈষম্য দেখেছেন। তাই অট্টালিকার সারি দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়নি। বরং গগনচুম্বী অট্টালিকার ছায়াতে গৃহহীন নরনারীর দুরবস্থার দিকেই তাঁর দৃষ্টি পড়েছে। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সঙ্কটগুলি তিনি পর্যালোচনা করেছেন। জীবনের শেষপর্বে তাঁর রাজনৈতিক বিচ্যুতি ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর গানের মধ্যে মানবিকতা, সাহসিকতা, বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের নানা দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। ভূপেন হাজরিকার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের সুর। গত শতকের ষাটের দশকে আসামে জাতীয় সঙ্কটের সময় অসমীয়া-বাঙালির সম্পর্কে যে চির ধরেছিল, সেই সময় তিনি সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও ভূপেন হাজরিকা হাতে হাত ধরে দুই ভাষিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করেছিলেন তাঁরা ।

ভূপেন হাজরিকার জন্ম ১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আসামের তিনসুকিয়া জেলার সদিয়ায়। বাবা নীলকান্ত হাজরিকা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। পরবর্তীতে রাজস্ব বিভাগে চাকরি করেছেন। তিনি শঙ্করদেবের বৈষ্ণব গান গাইতে পারতেন। বাংলা ভাষা জানা মা শান্তিপ্রিয়া দেবী ব্রাহ্মসঙ্গীত গাইতেন। দশ ভাই-বোনের মধ্যে ভূপেন ছিলেন সবার বড়। মা-বাবার উৎসাহে পরিবারে সঙ্গীতচর্চার পরিবেশ গড়ে উঠে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন ভূপেন হাজরিকা। কিংবদন্তি শিল্পীর এ’বছর জন্মশতবর্ষ। বাবার বদলির চাকরির জন্য ভূপেন হাজারিকার জন্মের চার বছর পর তাদের পরিবার গুয়াহাটিতে চলে আসে। পরে তেজপুরে কয়েক বছর থাকতে হয়। ওইসময় কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ও রূপকোঁওর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার মতো সঙ্গীত জগতের দুই প্রতিভাধর শিল্পীর সান্নিধ্য লাভ করেন তিনি। তাঁদেরই হাত ধরে আসামে আইপিটিএ গড়ে উঠেছিল। বিষ্ণু রাভার মাধ্যমে মার্কসবাদী সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন কিশোর ভূপেন। সৌমেন ঠাকুরের পত্রিকায় ভূপেন হাজারিকার লেখা গান ছাপা হতো। ওই সময় তাঁর মধ্যে মার্কসবাদী চেতনার সঞ্চার ঘটে। ১৯৪০ সালে তেজপুরে মাধ্যমিক পাশ করে আইএ পড়তে গুয়াহাটি চলে আসেন। গুয়াহাটি কটন কলেজে আইএ পাশ করে ১৯৪২ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়তে ভর্তি হন। দর্শনে অনার্স নিয়ে এমএ পাশ করে গুয়াহাটি ফিরে এসে তিন-চার বছর কলেজে অধ্যাপনা ও রেডিও স্টেশনে চাকরি করেন। ওইসময় গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এমএ পাশ করেন। ১৯৪৯ সালে সরকারি বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকা যান। সে দেশের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস কমিউনিকেশনে পিএইচডি করেন। আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েই তাঁর নতুন অভিজ্ঞতা হয়। তখন আমেরিকায় চলছে ম্যাকার্থি-যুগ। গোটা দেশজুড়ে 'রেডোফোবিয়া'। গায়ে লাল সোয়েটার দেখলে কমিউনিস্ট বলে দাগিয়ে দেয় প্রশাসনের কর্তারা। নিউইয়র্কের আইডিল ওয়াইড এয়ারপোর্ট অধুনা কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পর পুলিশ তাঁকে কমিউনিস্ট বলে গ্রেপ্তার করে জাহাজে করে নিয়ে মাঝ সমুদ্রে ইলিশ আইল্যান্ডের একটি জেলে পুরে দেয়। সেখানে আরও কয়েকজন কয়েদি ছিলেন। সকলেই রাজনৈতিক বন্দি। সাতদিন পর ভূপেন হাজারিকাকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। বিচারক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন— তুমি কি 'টেম্পল অব ফ্রিডম' নামে বই লিখেছ? ভূপেন উত্তরে বলেন— না, আমি কক্ষনো ইংরেজি বই লিখিনি। গান লিখেছি, তাও অসমীয়া ভাষায়। তবে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ও আমি 'মুক্তি-মন্দির' নামে একটি বই লিখেছি। এই বইয়ে আমার দুটি গান আছে। এবার বিচারক প্রশ্ন করেন; গান দু'টির কথা কী ছিল? ভূপেন হাজরিকা উত্তরে বললেন— একটি গানের কথা ছিল 'সর্বহারার সর্বস্ব আমি ফিরিয়ে আনব'। আরেকটি গানের কথা ছিল 'অগ্নিযুগের স্ফুলিঙ্গ'। এবার বিচারক প্রশ্ন করলেন- বিষ্ণু প্রসাদ কি রিভ্যুলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা? ভূপেন বললেন— হ্যাঁ। তুমি কি ওই দলের সদস্য? উত্তরে ভূপেন বললেন—'না। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা আমার গানের গুরু'। তুমি কি ভারতবর্ষের দারিদ্র নিয়ে গান লিখেছ? কিভাবে তুমি তোমার দেশের দারিদ্র দূর করবে? ভূপেন হাজরিকা বললেন— 'সেগুলো এখনো ভাবার সময় আসেনি'। এরপর অবশ্য তাঁকে মুক্তি দেয় পুলিশ। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর বিশ্ববন্দিত শিল্পী পল রবসনের সান্নিধ্যে আসেন ভূপেন হাজরিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ফাঁকে রাতে লুকিয়ে রবসনের জেফারসন গুপ্ত স্কুল অব সোশাল সায়েন্স ইনস্টিটিউটে ক্লাস করতেন ভূপেন। সেখানে মিউজিক ও লাইফের বিষয়ে পড়াতেন রবসন। রবসনের প্রভাব তাঁর জীবনে বিশেষভাবে পড়েছে বলে নিজেই বলেছেন ভূপেন হাজরিকা। রবসনের সাড়া জাগানো 'দ্য ওল ম্যান রিভার' গানের সূরে 'বিস্তীর্ণ দু’পারের,অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে, গঙ্গা তুমি বইছো কেন' গানটি লিখেছেন ভূপেন। তবে গানের বিষয়বস্তু আলাদা। আমেরিকায় যাওয়া এবং সে দেশ থেকে ফেরার পথে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বহু দেশ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন তাঁর কালজয়ী গান 'আমি এক যাযাবর'। এই গানের একটি পংক্তি হলো— 'পথের মানুষ আপন হলো, আপন হলো পর'।

আমেরিকায় থাকাকালীন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্তের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। রজনীপাম দত্ত তাঁকে বলেছিলেন, 'সমাজ পরিবর্তনের কাজে সব জিনিসই অস্ত্র হতে পারে। বিপ্লব নানা ভাবে করা যায়। এমন কি বিন্দু বিন্দু কাজের মধ্যে দিয়েও করা যায়। মনে রেখো অন্যের অস্ত্রে নয়, নিজের অস্ত্র ব্যবহার করে বিপ্লব আনতে হবে।' আর পল রবসন ভূপেন হাজরিকাকে গিটার দেখিয়ে বলেছিলেন 'গিটার শুধু সঙ্গীতের যন্ত্র নয়,এটি সমাজ বদলেরও যন্ত্র'। রজনীপাম দত্ত ও রবসনের এই কথাগুলি আজীবন মনে রেখেছেন ভূপেন। জীবনের শুরুতে বিষ্ণু রাভা ও সৌমেন ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ভূপেন হাজরিকার চেতনায় যে মার্কসবাদী মতাদর্শের বীজ রোপণ হয়েছিল, রজনীপাম ও রবসনের সংস্পর্শে এসে তা আরও গভীরে প্রোথিত হয়।

পিএইচডি শেষ করে ১৯৫২ সালে দেশে ফেরেন তিনি। গুয়াহাটি আসার পর আরেক অভিজ্ঞতা হলো তাঁর। কমিউনিস্ট বলে তাঁকে দুই বছর গান গাইতে দেয়নি তৎকালীন আসাম সরকার। বিহুতে অনুষ্ঠান করতে দেয়নি। সেদিন তাঁর সব গান নিষিদ্ধ করেছিল। ১৯৫৪ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি পান। ওইসময় গণনাট্য শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে উঠে। বিশ্বাস তখন থাকতেন গুয়াহাটির পানবাজারে গণনাট্য সঙ্ঘের রাজ্য কার্যালয়ে। তখন তিনি টিবি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এদিকে গণনাট্য সঙ্ঘের আসাম রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রচেষ্টায় গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে ভূপেন হাজরিকার প্রথম গানের সংকলন 'জিলিকাব লুইতের পার' নামে গ্রন্থটি অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়।

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়েই ড. মেঘনাদ সাহার আমন্ত্রণে হেলসিঙ্কিতে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন ভূপেন হাজরিকা। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পয়তাল্লিশ দিনের ছুটি পেয়েছিলেন তিনি। ফেরার পথে রাস্তায় মাত্র তিনদিন দেরি হয়ে যায়। বিষয়টি ওয়্যার করে বাবাকে জানিয়ে খবরটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলেছিলেন। বাবা ভাইস চ্যান্সেলরের সেক্রেটারিকে কাছে খবর পৌঁছে দিতে গেলে সেক্রেটারি তাঁকে খুব অপমান করে বলেন 'আপনার ছেলে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। এইসব চলবে না'। পরে মাইনে নিতে গেলে দেখেন তাঁর তিনদিনের বেতন কাটা হয়েছে। সেদিন অপমানে পত্রপাঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে যান ভূপেন হাজরিকা। এরপর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কলকাতার ৭৭-বি গল্ফ রোডের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন তিনি। কলকাতায় গিয়ে সঙ্গীতকেই জীবনের ধ্রুব তাঁরা করে নেন। সলিল চৌধুরি, ঋত্বিক ঘটক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাসদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ ঘটে তাঁর। গণনাট্য সঙ্ঘের কাজকর্মে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। গণনাট্য সঙ্ঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুবাদে দেশের নানা প্রান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠে। ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সদস্যও নির্বাচিত হন ভূপেন হাজরিকা। এর সুবাদে যশ চোপড়া, বিজয় আনন্দ, বিজয় তেন্ডুলকর, টি এস রঙ্গা, মুরলী মনোহর, অরবিন্দন, গৌতম ঘোষদের মতো চিত্র পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেন। ওই সময় তাঁর জীবনে আরেক অবাঞ্ছিত ঘটনাও ঘটে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে হেমন্ত-ভূপেন প্রোডাকশন তৈরি করে 'নীল আকাশের নীচে' নামের একটি ছবি নির্মাণের উদ্যোগ নেন। সিদ্ধান্ত হয় ভূপেন হাজারিকা ছবির পরিচালক হবেন। কিন্তু কয়েকদিন পর কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রোডাকশনের নাম বদলে হয়ে যায় হেমন্ত-বেলা প্রোডাকশন। আর পরিচালক হন মৃণাল সেন। তাতে অবশ্য ভেঙে না পড়ে জেদ ধরে নিজের প্রতিভার প্রমাণ দেন ভূপেন হাজরিকা। এরই ফলে নিজের প্রযোজনা ও পরিচালনায় নির্মাণ করেন সাড়া জাগানো ছবি 'মাহুত বন্ধুরে'। এই ছবির মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় গোয়ালপাড়ীয়া লোকসঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখলেন ভূপেন। এই ছবিতে গান গেয়ে আসামের আরেক কিংবদন্তি শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়ার পরিচয় ঘটে। এর আগে শুধু 'এরাবাটের সূর' নামে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ করেছিলেন।

ভূপেন হাজরিকা ছিলেন বিশ্বমানব। তিনি তাঁর গানে লিখেছেন 'আমি গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে ভল্গার রূপ দেখেছি/অটোয়ার থেকে অস্ট্রিয়া হয়ে প্যারিসের ধুলো মেখেছি'। উগ্র জাতীয়তাবাদকে কখনো প্রশ্রয় দেননি তিনি। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ সাল টানা পনেরো বছর 'আমার প্রতিনিধি' নামে আসাম থেকে একটি পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। আমার প্রতিনিধিতে তিনি উগ্র অসমীয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। যখন "আসাম শুধু অসমীয়াদের" বলে আওয়াজ উঠেছিল, তখন ‘আমার প্রতিনিধি’তে ভূপেন হাজরিকা বলিষ্ঠভাবে লিখেছেন "আসাম আসামে বসবাসকারী সকলের"। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় বলেছেন 'সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে কোনও বিরোধ হয় না। সংস্কৃতি ও দুষ্কৃতীর মধ্যে বিরোধ হয়'।

লেনিন ও গান্ধীজীর প্রতি তাঁর মনে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমার প্রতিনিধির একটি সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছেন 'গান্ধীর সংগ্রাম সুদীর্ঘ নদী। লেনিনের সংগ্রাম আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণে পৃথিবী কাঁপিয়েছে। দুনিয়া কাঁপানো দশদিন'। চীন বিপ্লবের প্রেরণায় ভূপেন হাজরিকা লিখেছেন তাঁর আরেক কালজয়ী গান 'প্রতিধ্বনি শুনি'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বাগত জানিয়ে তিনি লিখেছেন 'জয় জয় নবজাত বাংলাদেশ/জয় জয় মুক্তিবাহিনী'। ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের একাত্মতার পরিচয় হিসাবে তাঁর রচিত আরেক কালজয়ী গান 'গঙ্গা আমার মা/পদ্মা আমার মা'। বিজেপি-সঙ্ঘ পরিবার যখন দেশের ভেতরে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতে বাংলাদেশের প্রতি ঘৃণার বিষবাষ্প ছড়ানোর রাজনীতি করছে, বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিচ্ছে, তখন বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে ভূপেন হাজরিকার গানগুলি হাতিয়ার হতে পারে।

গত শতকের ষাটের দশকে আসামে রাজ্য ভাষাকে কেন্দ্র করে অসমীয়া ও বাঙালির মধ্যে জাতি দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬০ সালে এরকম এক সঙ্কটময় সময়ে কালবিলম্ব না করে কলকাতা থেকে আসামে ছুটে আসেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও ভূপেন হাজরিকা। দু'জনে মিলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে বিভেদকামী শক্তির মোকাবিলা করেছিলেন। ওই সময় দু'জনে মিলে ঐতিহাসিক গীতিনাট্য 'হারাধন-রংমনের কথা' রচনা করেন। হারাধানের ভূমিকায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও রংমনের ভূমিকায় ভূপেন হাজরিকা গীতিনাট্যে অভিনয় করে অসমীয়া ও বাংলা দুটি ভাষায় গান পরিবেশন করেন। এই গীতিনাট্যের গানের পঙ্ক্তি হচ্ছে —

"পদ্মার তুফান উড়াইয়া নিল আমার সুখের ঘর/উজান ঠেইল্যা আইলাম আমি লুইতেরই চর/আমার ভাঙা নাওয়ে বন্ধু তুমি দিলায় পাল/আমি ধরলাম বৈঠা বন্ধু তুমি ধরলায় হাল।"

এই গানের আরেকটি পঙ্ক্তি হচ্ছে— "এনেনো ভাল লাগে বান্ধৈ এনেনো ভাল লাগে/তুমি নাচো বিহু নাচ আমি দিব তালি/ঐক্যতানে মিলে যাবে বিহু ভাটিয়ালি/দেশকে আবার গড়বো মোরা বুকের মরম ঢালি"। অসমীয়া-বাঙালির মধ্যে কোনও বিরোধ নেই, এ কথা এই গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দাঙ্গাপীড়িত এলাকায় এলাকায় ঘুরে এসব গান গেয়ে সেদিন সংঘর্ষ থামিয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁরা। ওই উত্তাল সময় ভূপেন হাজারিকা তাঁর আরেক কালজয়ী গান 'মানুষ মানুষের জন্য/জীবন জীবনের জন্য' রচনা করেন। সেদিন উৎপল দত্ত লিখেছিলেন, "ভূপেন আর হেমাঙ্গ বিশ্বাস যেভাবে এখন আসামে সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় যদি কোনও অবাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিপন্ন হয়, আমরা কি সেইভাবে সংগ্রাম করব?"

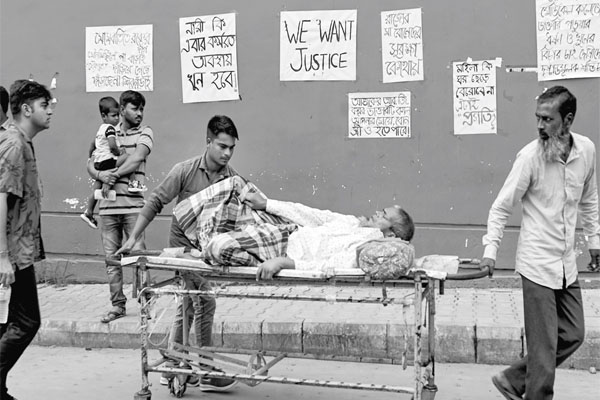

১৯৭৯-৮৫ এই সময়কালে যখন আসাম আন্দোলনের নামে রাজ্যে 'বঙাল খেদা' অভিযান শুরু হয়েছিল। নেলীতে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, সেদিনও নেলীতে গিয়ে এই ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন ভূপেন হাজারিকা। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এসব ঘটনায় সাময়িক হলেও আসামে অসমীয়া ও বাঙালিদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। আবার এটাও ঠিক, বিগত কয়েক বছর ধরে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পন্ন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু বিজেপি-সঙ্ঘ পরিবার ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি মিলে অসমীয়া-বাঙালি, বরাক-ব্রক্ষ্মপুত্রের মধ্যে বিভাজন তৈরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। রাজ্যের বাংলাভাষী মুসলিমদের বাংলাদেশি তকমা সেঁটে 'মিয়া খেদা' অভিযান শুরু করেছে। গরিব মানুষদের উচ্ছেদ করে ভিটেমাটি ছাড়া করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে তুলে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। পুঁজিপতিদের সেবা করতে গিয়ে বেপরোয়া ভাবে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াচ্ছেন বিজেপি নেতারা। এই কুটিল ও ঘৃণ্য রাজনীতি মোকাবিলায় ও সম্প্রীতি রক্ষায় ভূপেন হাজারিকা, হেমাঙ্গ বিশ্বাসই আমাদের পথ দেখাতে পারেন। ষাটের দশকে দাঙ্গা থামাতে তাঁরা দু'জন অসমীয়া-বাঙালির মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করেছেন, তাঁদের জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐক্য গড়ে তুলে বিভাজনের রাজনীতি পরাস্ত করতে হবে। ভূপেন হাজারিকা বরাবরই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ঘৃণা করেছেন, সর্বহারার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর গান, তাঁর প্রবন্ধে একথা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সুধাকণ্ঠের জন্মশতবর্ষে তাঁর অমর সৃষ্টিগুলিকে স্মরণ করতে হবে, আগামী দিনের পথচলায় তা যাতে কাজে লাগতে পারে। সারা জীবনে এই অবদান রাখলেও ভূপেন হাজারিকা ২০০৪ সালে বিজেপি’র টিকিটে গুয়াহাটি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁর এই বিচ্যুতিতে বিস্মিত হয়েছিলেন দেশবাসী। তবে এই ঘটনা তাঁর ৮৫ বছরের জীবনে একটি বড় ভুল, তা অকপটে স্বীকার করে প্রকাশ্যে অনুশোচনা করেছেন তিনি। বিষ্ণু রাভার নির্দেশে ১৯৬৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে লখিমপুর জেলার নাওবৈচা আসনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন ভূপেন হাজরিকা। ১৯৬৭ সালের তুলনায় ২০০৪ সালে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। তা সত্ত্বেও বিজেপি’র টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবার পরাস্ত হতে হয় তাঁকে। তখন তিনি বুঝতে পারেন মানুষ তাঁকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বলয়ে দেখতে চান না।

Comments :0