শমীক লাহিড়ী

অক্টোবর পেরিয়ে যখন নভেম্বর এল, কেবল জারতন্ত্রের শৃঙ্খলই ভাঙেনি, ভেঙেছিল শত শত বছরের পুরানো শিল্পালয়ের জগদ্দল পাথরের দেওয়াল। ১৯১৭-র বিপ্লব রাশিয়ার মাটিতে এক নতুন সংস্কৃতির বীজ বপন করেছিল— পুরানো অভিজাত্যের ছায়াকে সরিয়ে শ্রমিক-কৃষকের প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল, গণমুখী এক বিপ্লবী সংস্কৃতি। এই পর্বটা ছিল এক তীব্র আলো-ছায়ার খেলা, প্রথমে বিশের দশকের মুক্ত পরীক্ষামূলকতা, তারপর ত্রিশের দশক থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রতিফলন।

সাহিত্য— শেকল ভাঙা মানুষের মহাকাব্য

বিপ্লবের প্রথম দুই দশকে রুশ সাহিত্য যেন তার নিজস্ব শিকল ভেঙে বেরিয়ে এল। জন্ম নিল প্রলেৎকাল্ট (Proletkult) বা শ্রমিক সংস্কৃতির আন্দোলন, যেখানে আলেকজান্ডার বোগদানভের মতো চিন্তাবিদরা চেয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব কণ্ঠে কথা বলতে, যা বুর্জোয়া ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

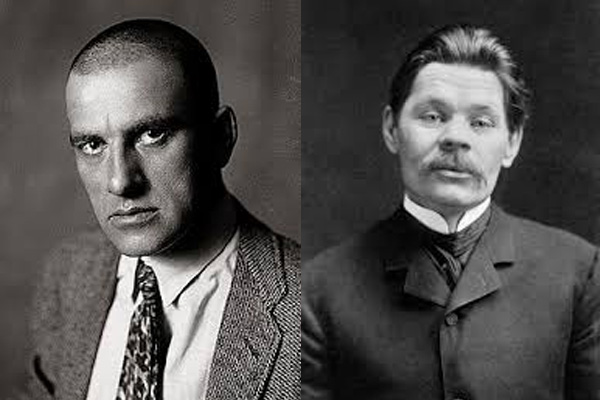

মায়াকোভস্কি, বিপ্লবের তূর্যনাদ

কবি ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি (১৮৯৩–১৯৩০) ছিলেন সেই নতুন যুগের দ্রোহের ট্রাম্পেট। তিনি ছিলেন রুশ ভবিষ্যৎবাদের অগ্রনায়ক, তার কবিতা যেন কলমে লেখা নয়, ছিল উদ্দীপ্ত ঝড়। তাঁর কবিতা ছিল প্রথাগত ছন্দ-মাত্রার বিরুদ্ধে এক বজ্রকণ্ঠ বিদ্রোহ। পুঁজিবাদের জীর্ণতাকে অস্বীকার করে, তাঁর কাব্য ছিল উচ্চকিত, গতিশীল, জ্যামিতিক— যেন চলমান গতির সুর। তিনি সাহিত্যকে অভিজাতদের শয়নকক্ষ থেকে ছিনিয়ে এনে জনসভার কেন্দ্রে স্থাপন করলেন। তাঁর ভাষা ছিল সরাসরি, স্লোগানধর্মী এবং আবেগে থরথর, যা মুহূর্তেই জনতাকে উদ্দীপ্ত করত।

মায়াকোভস্কির কলম ছিল বলশেভিক আদর্শের এক অবিচল সৈনিক। তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন' এবং 'ভালো!', বিপ্লবের নায়কদের মহিমান্বিত করেছে। লেনিনের প্রতি তাঁর আবেগ ছিল গভীর শ্রদ্ধায় মাখা। যদিও লেনিন তাঁর পরীক্ষামূলক শৈলীর ‘বিপ্লবী কোলাহল’ নিয়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তবুও মায়াকোভস্কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, শিল্পের কাজ হলো পার্টির সেবায় নিয়োজিত হওয়া। তাঁর এই আত্মনিবেদন তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান এনে দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর নিজস্ব শিল্পীসত্তা ও মানসিক দ্বন্দ্বের বিষাদই হয়ত তাঁর জীবনের এক নিদারুণ উপসংহার টেনেছিল।

গোর্কি— মাটির মানুষের মহিমা

আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ, যিনি ম্যাক্সিম গোর্কি নামেই পরিচিত, ছিলেন প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের জনক। জীবনের চরম দারিদ্র ও কঠোর শ্রমের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর লেখনী। তিনি কেবল নিম্নবিত্তের হতাশা নয়, তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অদম্য শক্তি ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকেই ফুটিয়ে তুলতেন।

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মা' (১৯০৬) ছিল বিপ্লবী চেতনার এক প্রলেতারীয় স্তব। পেলগেয়া নিলোভনা ভ্লাসোভা— একজন সাধারণ শ্রমিক-বধূ, বিপ্লবী 'মা'-তে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। গোর্কি প্রমাণ করলেন, এই শ্রমিক শ্রেণিই নতুন, উন্নত সমাজ গড়ার কারিগর। পরবর্তীকালে, তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে তিনি ঘোষণা করেন, ‘শিল্পকে, জীবনকে বিপ্লবী বিকাশের আলোকে চিত্রিত করতে হবে’— অর্থাৎ, শুধুই বর্তমানের সংগ্রাম নয়, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সমাজতন্ত্র হবে সাহিত্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাঁর কাজের মাধ্যমেই এই আদর্শ সোভিয়েতের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মিখাইল শলোখভ— গৃহযুদ্ধের রক্তস্রোত

মিখাইল শোলখভের মহাকাব্যিক রচনা 'অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন' (১৯২৮-৪০) ছিল রুশ গৃহযুদ্ধের এক নির্মম দলিল। এটি ‘ডন কসাক’ সম্প্রদায়ের জীবন, তাদের পুরানো আনুগত্য এবং বিপ্লবের ফলস্বরূপ আসা ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনের বেদনাকে চিত্রিত করেছে। এটি শুধু যুদ্ধের ভয়াবহতা নয়, বরং এক পুরানো জীবনব্যবস্থা ভেঙে নতুন ব্যবস্থা আসার গভীর সংঘাতকে চিত্রায়িত করেছিল, যার জন্য পরবর্তীতে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর লেখায় বারবার ফুটে উঠেছে গৃহযুদ্ধের কষ্ট, সহিংসতা এবং কসাক জীবনের ট্র্যাজেডি।

চারুকলা ও চলচ্চিত্র— নতুন ভাষার জন্ম

চারুকলা ও স্থাপত্যে ১৯২০-এর দশকে জন্ম নেয় কনস্ট্রাকটিভিজম নামে এক বৈপ্লবিক ধারা। এই শিল্পীরা মনে করতেন, শিল্প বিলাসিতা নয়, এ হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে ব্যবহৃত একটি ব্যবহারিক প্রকৌশল। আলেকজান্ডার রদচেঙ্কো, এল লিসিৎস্কি-র মতো শিল্পীরা অত্যাধুনিক জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করে পোস্টার ডিজাইন ও স্থাপত্যকে নতুন সংজ্ঞা দেন। ১৯৩০-এর দশকে এই শৈলী বাতিল হলেও, সোভিয়েত ডিজাইনের ওপর এর প্রভাব চিরস্থায়ি হয়ে ছিল।

চলচ্চিত্র: মন্তাজের বিজয়াভিযান

সোভিয়েত চলচ্চিত্র, বিপ্লবের পর দ্রুততম ও সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমে পরিণত হয়। নির্মাতারা 'মন্তাজ' নামক নতুন সম্পাদনা কৌশলের মাধ্যমে এক নতুন শৈল্পিক ভাষা উদ্ভাবন করেন। সের্গেই আইজেনস্টাইন ছিলেন এই ধারার প্রধান পুরোধা। তাঁর ‘ব্যাটলশিপ পটেমকিন’ (১৯২৫) এবং ‘অক্টোবর’-এর মতো চলচ্চিত্রগুলি মন্তাজ এবং গণনায়কের ধারণাকে ব্যবহার করে বিপ্লবী চেতনাকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেয়। 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন'-এর ‘ওডেসা স্টেপস’ দৃশ্যটি মন্তাজ ব্যবহার করে বিপ্লবী জনগণের ওপর জার-সেনাদের আক্রমণের নৃশংসতাকে এক তীব্র নাটকীয়তা তৈরি করে যা পরবর্তীতে বিশ্ব চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

জিগা ভার্তভ ছিলেন তথ্যচিত্র চলচ্চিত্রের অগ্রণী শিল্পী, যিনি 'কাইনো-প্রভদা' (সিনেমা-সত্য) আন্দোলনের মাধ্যমে স্টুডিওয়ের গল্পের পরিবর্তে ‘জীবন থেকে সরাসরি ফুটেজ’ ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন। এই ধারাকে পরবর্তীতে আমাদের দেশেও নাট্যচর্চায় অনেক বিখ্যাত নাট্যকারও অনুসরণ করেছিলেন। অন্যদিকে আলেকজান্ডার দোভজেঙ্কো তাঁর কবিতাসুলভ, গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত কাজগুলির জন্য বিখ্যাত। ভসেভোলোদ পুদভকিন 'মা' (১৯২৬) চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মন্তাজ ব্যবহার করে একজন ব্যক্তিগত নায়কের মনস্তাত্ত্বিক উত্থান এবং বিপ্লবে তার ভূমিকা তুলে ধরেন, যে শৈলী আলোড়ন তৈরি করেছিল সমগ্র বিশ্বে।

লেনিন ব্যক্তিগতভাবে ধ্রুপদী শিল্পের অনুরাগী হলেও, তিনি চলচ্চিত্রকে ‘সমস্ত শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ’ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, কারণ এ ছিল গণ-আদর্শ প্রচারের সেরা হাতিয়ার।

সঙ্গীত ও নাট্যমঞ্চ— সংঘাত ও সৃষ্টি

নাটক এবং সঙ্গীতেও নতুন সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে। ভসেভোলোদ মায়ারহোল্ড ‘বায়োমেকানিক্স’ নামক এক নতুন ধরনের মঞ্চ কৌশল চালু করেন, যা প্রথাগত অভিনয়ের বিপরীতে গিয়ে শরীরকে যন্ত্রের মতো ব্যবহারের ওপর জোর দিত। অন্যদিকে, স্তানিস্লাভস্কির মতো ব্যক্তিত্বরা ধ্রুপদী রুশ নাটকের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখেন, তবে অবশ্যই নতুন বিপ্লবী নৈতিকতার আলোকে। আমাদের দেশের প্রথিতযশা বহু নাট্যকারকে প্রভাবিত করেছিল স্তানিস্লাভস্কির নাটকের বিশেষ শৈলী।

দিমিত্রি শোস্তাকোভিচ এবং সের্গেই প্রকফিয়েভের মতো সুরকাররা তাঁদের যুগান্তকারী কাজ দিয়ে সোভিয়েত ধ্রুপদী সঙ্গীতকে বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে যান। তাঁদের সঙ্গীত ছিল সৃজনশীলতার জয়গান, কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' মেনেই তাঁরা উচ্চমানের সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন। সের্গেই প্রকফিয়েভের সুর ও নতুন কোরিওগ্রাফিতে তৈরি রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট বা সিন্ডারেলা-র মতো কাজগুলি ক্লাসিক্যাল আঙ্গিক বজায় রেখেও মানবিকতা ও বিপ্লবী আবেগকেই তুলে ধরেছিল, যা আজও মঞ্চস্থ হয়, বিশ্বের নানা প্রান্তে।

দিমিত্রি শোস্তাকোভিচ এবং সের্গেই প্রকফিয়েভ-এর মতো সুরকাররা তাঁদের আধুনিক ও পরীক্ষামূলক কাজ দিয়ে সোভিয়েত সঙ্গীতকে বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে যান। অবশ্য ১৯৩৬ সালে শোস্তাকোভিচের অপেরা ‘লেডি ম্যাকবেথ অব মৎসেনস্ক’ 'প্রাভদা' পত্রিকায় তীব্র সমালোচনার শিকার হয়। এসব দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছিল শিল্পের শতফুল।

ধ্রুপদী শিল্পের নতুন গতিপথ

সোভিয়েত সরকার ব্যালে নৃত্য বা ধ্রুপদী শিল্পকে ধ্বংসাবশেষ হিসেবে গণ্য না করে এটিকে রুশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

‘মারিনস্কি’ এবং ‘বলশয়’ থিয়েটারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো অক্ষত থাকে এবং সরকারই এদের পৃষ্ঠপোষক ছিল। শিল্পকে অভিজাতদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ব্যালে নৃত্যের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন আসে; সের্গেই প্রকফিয়েভের সঙ্গীতে রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের মতো কাজগুলি মানবিক এবং বিপ্লবী আবেগের প্রতিফলন ছিল প্রবল। আগরিপ্পিনা ভাহানোভা-র নেতৃত্বে তরুণ প্রতিভাদের জন্য একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা সোভিয়েত ব্যালের মানকে বিশ্বসেরা করে তোলে।

নভেম্বর বিপ্লবের পরের সোভিয়েত সংস্কৃতি ছিল সৃজনশীলতা, পরীক্ষামূলকতা এবং রাজনৈতিক আদর্শের এক জটিল মিশ্রণ। এটি একদিকে যেমন মন্তাজ ও কনস্ট্রাকটিভিজমের মতো নতুন শৈলী বিশ্বকে উপহার দিয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বজায় রেখেও ব্যক্তিগত শৈল্পিক স্বাধীনতাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিল।

আবার এর সমালোচকদের মতে, নভেম্বর বিপ্লবের পর, বিশেষত লেনিনের মৃত্যুর পরে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ছিল শিল্পীদের। আসলে সোভিয়েত সংস্কৃতি ছিল এক জটিল দ্বান্দ্বিকতা— একদিকে ছিল শিল্পের চরম স্বাধীন মুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গণমুখীনতা, যা মন্তাজ ও কনস্ট্রাকটিভিজমের জন্ম দেয়; অন্যদিকে ক্রমান্বয়ে হয়েছিল রাজনৈতিক আদর্শের বেড়াজালে আবদ্ধ, যা অনেক প্রতিভাকে স্বাধীনতা না দিয়ে শিল্পকে রাষ্ট্রের প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত করে।

নভেম্বরের সংস্কৃতি- ঐতিহ্য ও বিদ্রোহের মহাকাব্য

নভেম্বর-পরবর্তী সংস্কৃতি ছিল ধ্রুপদী শিল্পের নবজীবন এবং নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক দৃঢ় মেলবন্ধন। এটি ছিল এক সাংস্কৃতিক সন্ধিক্ষণ, যেখানে অতীত তার সমস্ত অলঙ্কার নিয়ে ভবিষ্যতের মঞ্চে পা রেখেছিল।

পুঁজিবাদী সভ্যতার মতো সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্রুপদী সংস্কৃতির সৌন্দর্যের শিখাকে নির্বাসিত করেনি; বরং, যে ধ্রুপদী শিল্পকলা এককালে ছিল রাজপ্রাসাদের নিভৃত অলংকার, অভিজাতের বন্দিশালায় স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা— তা বিপ্লবের গণপ্লাবনে ভেসে মুক্ত আকাশের নিচে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল।

রাষ্ট্রের নিবিড় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল যেন শ্রমিক-কৃষকের শিল্পালয় নির্মাণের এক পবিত্র অঙ্গীকার। সেই শিল্প, তা সে বলশয় ব্যালে মঞ্চের পেলব পদক্ষেপ হোক বা সিম্ফনির গম্ভীর সুর, তা গণমানুষের আঙিনায় এসে মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিল। অভিজাতের বদ্ধ কক্ষ ছেড়ে তা হয়ে উঠেছিল শ্রমজীবী মানুষের আলোকবর্তিকা।

পুরানো শিল্পরূপকে ধারণ করেও, তা ছিল বিপ্লবী আদর্শের এক উদ্দাম দুন্দুভি। সে কেবল নন্দনতত্ত্বের অনুশীলন ছিল না, বরং তা ছিল বিশ্ব দিগন্তে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দীপ্তি ছড়ানোর এক শিল্পিত অঙ্গীকার। এ ছিল নতুন যুগে ঐতিহ্যের শাশ্বত রূপের সাথে আধুনিকতা-মানবিকতার মিশেলের এক অবিচল অঙ্গীকার, যেখানে শিল্পের বীজ বপন হয়েছিল নতুন পৃথিবীর মাটিতে।

‘এসো, হে শিল্পী, ভাঙো এই কাচের মিনার!

নতুন সময়ের ছন্দে উঠুক লেখনীর ঝড় —

পুরোনো গানের লয়, সেতো রাজসভার ধূলি;

চাই না আর বীণা, চাই কারখানার হাঁপরের সুর।

তোমাদের ব্যালে - পায়ে পড়ুক মাটির টান,

তোমাদের সিম্ফনিতে বাজুক শ্রমিকের জয়গান।

যাও! বাঁধন ছিন্ন করো, হাতে নাও নব নির্মাণ,

কারণ, আমাদের শিল্প — সে কেবল স্বপ্ন নয়,

সে তো আগামীর উজ্জ্বল ভোর, পার্টির প্রতিচ্ছবি!’

মায়াকভস্কি

Comments :0