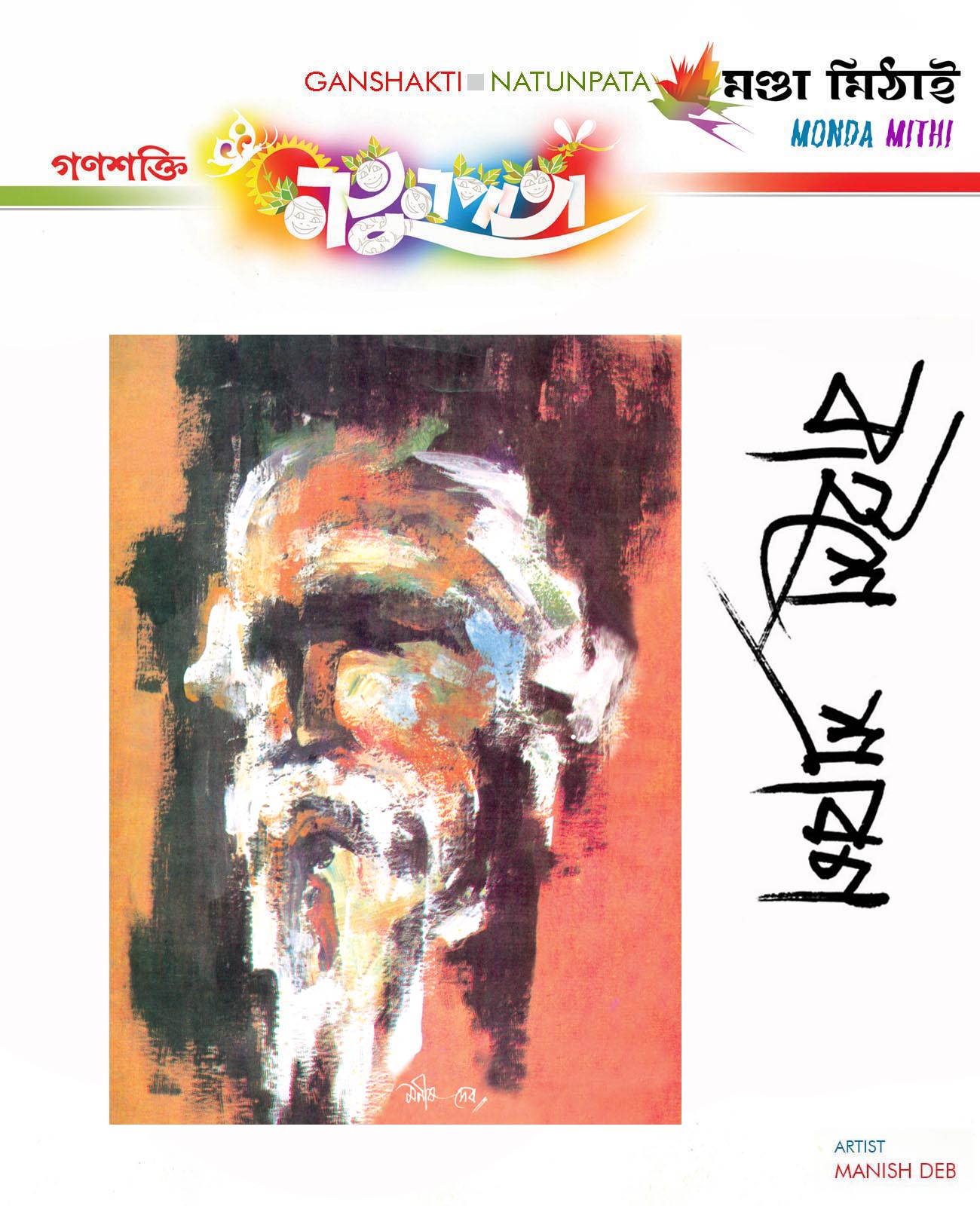

মণ্ডা মিঠাই

বাইশে শ্রাবণ

পল্লব মুখোপাধ্যায়

নতুনপাতা

আরও একটা বাইশে শ্রাবণ অতিক্রান্ত। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, সংগীতস্রষ্টা, চিত্রকর,

নাট্যকার,ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও অন্যধারে দার্শনিক।

তাঁকে বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি

নাটক, ১৩টি উপন্যাস, ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন তাঁর জীবদ্দশায় বা

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বমোট ৯৫টি ছোটগল্প ও ১৯১৫টি গান

যথাক্রমে "গল্পগুচ্ছ" ও "গীতবিতান" সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের

যাবতীয় প্রকাশিত ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা ৩২ খণ্ডে "রবীন্দ্র রচনাবলী" নামে

প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় পত্রসাহিত্য উনিশ খণ্ডে চিঠিপত্র ও চারটি

পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত। এছাড়া তিনি প্রায় দুই হাজার ছবি এঁকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের

রচনা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে "গীতাঞ্জলি" কাব্যগ্রন্থের

ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি প্রথম অ-ইউরোপীয় এবং প্রথম এশীয় হিসেবে সাহিত্যে

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন।

রবীন্দ্রনাথ আট বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৮৭৪ সালে "তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকা"-য় তাঁর "অভিলাষ" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল তার প্রথম প্রকাশিত

রচনা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ভাবগভীরতা, গীতিধর্মিতা,

চিত্ররূপময়তা, ঐতিহ্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম,

রোম্যান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, ভাব, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য, বাস্তবচেতনা ও

প্রগতিচেতনা। রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষাও কাব্যিক। ভারতের ধ্রুপদি ও লৌকিক

সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনা ও শিল্পদর্শন তাঁর রচনায় গভীর প্রভাব

বিস্তার করেছিল। কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও

রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নিজ মতামত প্রকাশ করেছিলেন। সমাজকল্যাণের উপায় হিসেবে

তিনি গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামের দরিদ্র মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে মতপ্রকাশ

করেন। এর পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার

বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দর্শনচেতনায় ঈশ্বরের

মূল হিসেবে মানব সংসারকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে; রবীন্দ্রনাথ দেববিগ্রহের পরিবর্তে

কর্মী অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরের পূজার কথা বলেছিলেন। সংগীত ও নৃত্যকে তিনি শিক্ষার

অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর

রচিত "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে" ও "আমার সোনার বাংলা" গানদুটি যথাক্রমে ভারত

প্রজাতন্ত্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। মনে করা হয়, শ্রীলঙ্কার

জাতীয় সঙ্গীত "শ্রীলঙ্কা মাতা" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত

হয়ে লেখা হয়েছে।

জীবনের শেষ দশকে (১৯৩২-১৯৪১) রবীন্দ্রনাথের মোট পঞ্চাশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

তাঁর এই সময়ের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "পুনশ্চ" (১৯৩২),

"শেষ সপ্তক" (১৯৩৫), "শ্যামলী" ও "পত্রপুট" (১৯৩৬) – এই গদ্যকবিতা সংকলনগুলি।

জীবনের এই পর্বে সাহিত্যের নানা শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল হল একাধিক গদ্যগীতিকা ও নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা"

(১৯৩৬), "শ্যামা" (১৯৩৯) ও "চণ্ডালিকা" (১৯৩৯) নৃত্যনাট্যত্রয়ী।এছাড়া রবীন্দ্রনাথ

তাঁর শেষ তিনটি উপন্যাসও "দুই বোন" (১৯৩৩), "মালঞ্চ" (১৯৩৪) ও "চার অধ্যায়"

(১৯৩৪) এই পর্বে রচনা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ ছবি জীবনের এই পর্বেই আঁকা।এর

সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শেষ বছরগুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন

রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন

"বিশ্বপরিচয়"। এই গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিকতম সিদ্ধান্তগুলি সরল

বাংলা গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তার

অর্জিত জ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর কাব্যেও। "সে" (১৯৩৭), "তিন সঙ্গী"

(১৯৪০) ও "গল্পসল্প" (১৯৪১) গল্পসংকলন তিনটিতে তাঁর বিজ্ঞানী চরিত্র-কেন্দ্রিক

একাধিক গল্প সংকলিত হয়েছে।

জীবনের এই পর্বে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিক্রিয়া

জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কলকাতার সাধারণ মানুষের আর্থিক দুরবস্থা ও ব্রিটিশ

বাংলা প্রদেশের দ্রুত আর্থসামাজিক অবক্ষয় তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করে তুলেছিল।

গদ্যছন্দে রচিত একটি শত-পংক্তির কবিতায় তিনি এই ঘটনা চিত্রায়িতও করেছিলেন।

জীবনের শেষ চার বছর ছিল তাঁর ধারাবাহিক শারীরিক অসুস্থতার সময়। এই সময়ের

মধ্যে দু'বার অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল তাঁকে । ১৯৩৭ সালে

একবার অচৈতন্য হয়ে গিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থা হয়েছিল কবির। সেবার সুস্থ হয়ে

উঠলেও ১৯৪০ সালে অসুস্থ হওয়ার পর আর তিনি সেরে উঠতে পারেননি। এই সময়পর্বে

রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি ছিল মৃত্যুচেতনাকে কেন্দ্র করে রচিত কিছু

অবিস্মরণীয় পংক্তিমালা। মৃত্যুর সাত দিন আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল ছিলেন।

দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট জোড়াসাঁকোর বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই আজকের দিনেই। বাঙালি মনীষার রিক্ত হওয়ার

দিন। বাইশে শ্রাবণ।

Comments :0